Archive for the ‘BLOG’ Category

Der Mann, der nicht auf dem Mond war

13. Februar 2017Andres Lavander, der einzige Schwede, der weder auf dem Mond noch auf dem Mars war, ist am Sonntag im Alter von 132 Jahren in seinem Haus in Westersund an einem Herzversagen gestorben.

Lavander hatte sich Zeit seines Lebens erfolgreich geweigert, die obligatorische Reise zum Mond anzutreten. Wie viele seiner Generation bekämpfte er vor 50 Jahren die Einführung des Mondreise- Obligatoriums und als einziger weigerte er sich nach dessen Inkrafttreten beharrlich (und wie nun feststeht erfolgreich), den Flug anzutreten.

Er liess sich selbst durch Drohungen der Behörden, ihn nicht sterben zu lassen, nicht einschüchtern. Sein beharrliches Festhalten an seiner Weigerung, die Erdatmosphäre zu verlassen, ist in verschiedenen Redewendungen in die schwedische Sprache eingegangen. Redensarten wie „und als Nächstes fliegt Lavander zum Mond“ (als Reaktion auf eine unwahrscheinliche Ankündigung) oder „wie Mondstaub in Lavanders Haaren“ (als Ausdruck der Verblüffung über etwas, was man nie erwartet hätte), sind in Schwedens Alltag seit Jahren geläufig und dürften Andres Lavander lange überleben.

Lavander wurde als Sohn eines Bienenpflegers in eine Familie mit zweieinhalb Kindern geboren. Seine Mutter war eine bekannte Kommatasammlerin. Ihre Sammlung von überflüssigen Kommata aus der Weltliteratur belief sich bei ihrer Pensionierung auf über 3,5 Trillionen Kommata. Seine Schwester Klara war eine Waldtraumpionierin der ersten Stunde, und sein um ein Vierteljahrhundert älterer Halbbruder Sven war lange Jahre Generalsekretär des nationalen Zentaurenverbands.

Seine ältere Schwester Norje, der Andres besonders zugetan war, verbrachte ihr halbes Leben in einer Anstalt, weil sie ein Gedicht geschrieben und publiziert hatte. Erst als es sich nicht mehr reimte, wurde sie entlassen. Sie lebt heute in Norköpping und singt, wenn der Nebel sich auflöst. Sein jüngerer Bruder Lars wurde nach dem Tod der Mutter zeitreisensüchtig und gilt auf seinem Acker als verschollen.

Andres Lavander hinterlässt vier entwachsene Kinder und eine elektrische Spielzeugeisenbahn.

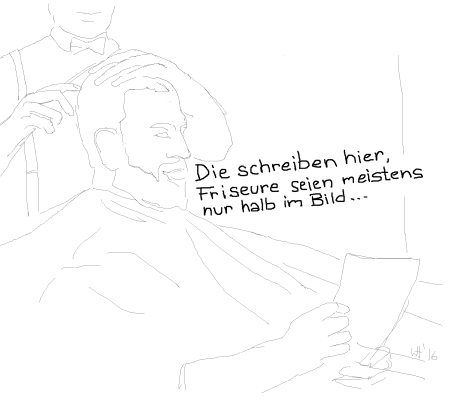

Beim Friseur

13. Februar 2017

Die Heimkehr

28. Januar 2017Am Abend des 10. Oktober 2013 beobachteten Bewohner von Rumeli Kavağı, einem Quartier Istanbuls, wie eine Herde von Wildschweinen schwimmend den Bosporus überquerte. Die Wildschweine waren unterwegs vom europäischen zum anatolischen Ufer. Ein Fischer, der mit seinem Boot in der Dämmerung unterwegs war, sagte aus, er hätte zuerst nur eine Silhouette gesehen, und als er näher heranfuhr, erkannte er eine schwimmende Herde von zehn Wildschweinen, berichtete die Zeitung Habertürk am 11. Oktober.

Die Hürriyet Daily News, die den bemerkenswerten Vorfall in ihrer Ausgabe vom selben Tag mit einem Verweis auf Habertürk wiedergab, druckte ein grobkörniges Bild ab, auf dem in der Dämmerung schwimmende Wildschweine unscharf aber klar zu erkennen sind. Eine Bildlegende fehlt. Der Betrachter weiss so nicht, ob es sich um die Wildschweine handelt, die am 10. Oktober 2013 schwimmend den Bosporus überquerten, oder um andere schwimmende Wildschweine.

Schon im Jahr 2006, so schliesst die kurze Zeitungsmeldung, hätten Fischer vor der Küste der nordwestlichen Provinz Tekirdağ zwei schwimmende Schweine gefangen, was die Menschen der Region damals ebenfalls überrascht hätte.

Anderthalb Jahre nachdem die Wildschweine den Bosporus überquert hatten, im April 2015, berichteten die türkischen Zeitungen von einem Mann, der im Niksar Distrikt der Schwarzmeer-Provinz Tokat einem Baum gestattet, in seinem Haus zu wachsen.

Ein Bild war abgedruckt, auf dem man nicht das Innere des Hauses sah, wo der Baum mit Erlaubnis des Bewohners wächst, sondern eine Aussenansicht, die eindrücklich zeigt, wie der Baum aus dem Haus herauswächst, genauer gesagt aus einem Bretterverschlag, der neben einer Türe in die Mauer eingelassen ist.

Ein nicht mehr junger Mann in grauem Hemd und hellbrauner Hose steht neben der halboffenen Türe. Man sieht erst bei genauerem Hinsehen und wenn man in der Primarschule häufig Bildbeschreibungen machen musste, dass er die Hand nicht in der Hosentasche hat, sondern am Hosensaum angelegt. Ein Lieferwagen, dessen Heckklappe mit einer roten Blache verdeckt ist, steht vor dem Haus. Der Baum steht in voller Blüte. Die Strasse geht vom Betrachter aus gesehen bergab.

Wir erfahren nicht, ob der Lieferwagen dem Mann mit dem grauen Hemd gehört, oder ob es sich bei ihm um den im Artikel beschriebenen Hausbesitzer handelt. Vielleicht befindet sich der Hausbesitzer gerade im Haus und giesst den Baum. Der Mann mit der Hand am Saum wäre dann zum Beispiel ein Nachbar oder ein Onkel oder der Fahrer des Lieferwagens, der gerade etwas geliefert hatte, was auch immer, als der Fotograf der Zeitung erschien. Vielleicht liegt die Lieferung auch noch unter der Blache.

Der Hausbesitzer, der mit Namen genannt und dem Leser als 54-jähriger Textilarbeiter vorgestellt wird, habe es nach eigener Aussage nicht über’s Herz gebracht, den Maulbeerbaum zu fällen, der seit Jahrzehnten in seinem Haus gewachsen sei.

Wenn ich hier vom Hausbesitzer schreibe, muss ich gestehen, dass ich zunächst nicht wirklich wusste, ob der Bewohner, der den Baum seit Jahrzehnten in und aus seinem Haus wachsen lässt, tatsächlich der Besitzer des Hauses ist. Es schien mir aber wahrscheinlich, denn dass ein Vermieter einem Mieter gestatten würde jahrzehntelang einen Baum in seinem Haus wachsen zu lassen, kann ich mir auch ausserhalb der Schweiz schlecht vorstellen. Der Mietvertrag wäre unendlich lange und kompliziert geworden.

Wenn man den Artikel zu Ende gelesen hat, was ich hätte tun sollen, bevor ich darüber zu schreiben begann, erfährt man, dass der Hausbewohner tatsächlich der Hausbesitzer ist. Er erzählte dem Journalisten, der Baum sei vor vierzig Jahren, als er selber vierzehn Jahre alt war, in einem Holzverschlag neben der Eingangstüre des Hauses gepflanzt worden.

Heute ist vom Holzverschlag nur noch die Frontseite übrig und das Haus scheint auf der der Haustüre abgewandten Seite um den Verschlag herum aus- oder angebaut worden zu sein. Anders ausgedrückt hat der Baum also in einem ans Haus angebauten Holzverschlag zu wachsen begonnen (wobei mir rätselhaft bleibt, warum man einen Baum in einem Holzverschlag pflanzt), der durch den Ausbau des Hauses dann in dessen Mitte rückte, aus der der Baum nun herausragt.

Anstatt «der Baum wächst im und aus dem Haus» könnte man also auch sagen, «das Haus wurde um den Baum herum gebaut». Der Baum würde dann dem Haus erlaubt haben, um ihn herum gebaut zu werden. Es verhielte sich dann so wie mit den Wildpfaden, die ja auch nicht unsere Autostrassen kreuzen, sondern umgekehrt.

Wie dem auch sei. Ohne Kenntnis der Vorgeschichte stellen Passanten heute beim Vorübergehen fest (denn das machen Passanten: sie gehen vorüber): aha, da wächst ein Baum aus dem Haus. Die meisten finden das vermutlich einfach bemerkenswert. Man sieht das ja nicht alle Tage. Dann gehen sie weiter. Vermutlich ist aber auch schon hin und wieder einer beim Anblick des Baumes, der aus dem Haus herauswächst, kurz stehen geblieben, und hat für sich gedacht: Man sollte ihn fällen. Oder das Haus abbrechen.

***

Mir kommt jetzt in den Sinn, wie es war. Es liegt tatsächlich noch etwas unter der Blache. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Der Mann mit den hellbraunen Hosen ist nicht der Besitzer des Hauses. Es ist auch kein Nachbar und nicht der Onkel des Besitzers. Es ist sein Bruder.

Er ist Fischer und er hatte am Abend zuvor Wildschweine im Meer entdeckt, vielleicht die gleichen, die schon im Herbst 2013 gesichtet worden waren. Es war ein gutes Dutzend und eines von ihnen, ein Jungtier, obwohl schon von stattlicher Grösse, ist ganz am Ende geschwommen. Es war entkräftet und musste abreissen lassen, während der Rest des Rudels hinter den mächtigen Keilern dicht zusammenblieb und in ihrem Kielwasser irgendwann das sichere Ufer erreicht hat.

Der Fischer, dessen Bruder im Haus mit dem Baum wohnt, zog das entkräftete Tier mit seinen Gefährten ins Boot und tötete es mit einem Vorschlaghammer, weil er sich vor ihm fürchtete und sich nicht anders zu helfen wusste. Er konnte mit Raubfischen umgehen, auch mit grossen, aber er fürchtete sich vor Wildschweinen, von deren Kraft und Gewalt er Geschichten gehört hatte. Das Tier röchelte, zuckte mit den Beinen und lag dann still. Was hätte er tun sollen.

Früh am nächsten Morgen hievte er es mit einem Gehilfen auf die Ladefläche seines Lieferwagens, verdeckte die Sicht darauf, indem er eine rote Blache über die Hecktüre hängte, und machte sich auf den Weg zu seinem Bruder. Der Verkehr war dicht, wie stets in Istanbul. So hatte er Zeit auf dem Weg, viel Zeit, um nachzudenken, wie es sein würde, wenn er seinen Bruder wiedersehen würde, nach über zwanzig Jahren.

Ihr Vater erschien ihm, während er im Stau stand, wie er sie eines Tages zu sich rief, und ihnen erklärte, ohne Einleitung und in knappen Worten: Einer von euch kann das Haus behalten, der andere erhält das Fischerboot. Der Baum wird nicht angerührt. Habt ihr mich verstanden? Eure Mutter hat ihn gepflanzt. Wenn ihn einer von euch fällt, steige ich aus dem Grab und bringe ihn um.

Er hatte erwartet, dass sein älterer Bruder sich für das Boot entscheiden würde. Ein Fischerboot war eine Lebensversicherung. Der Maulbeerbaum war damals noch kleiner, aber er machte ein normales Leben im Haus bereits unmöglich. Doch sein Bruder entschied sich für den Baum.

Als er ein paar Wochen später zu Besuch gekommen war, fand er seinen Bruder alleine im Haus. Wo ist Vater? Was ist passiert? fragte er ihn. Sein Bruder sass am Küchentisch, am Baum angelehnt. Er packte ihn am Hemd und schüttelte ihn. Wo ist Vater? Sein Blick war leer. Wir haben uns gestritten, kam es aus ihm heraus. Er ist fort.

Er erfuhr nie, was genau vorgefallen war. Sein Bruder wollte es ihm nicht sagen und die Nachbarn wussten nichts. Ihr Vater war verschwunden. Der Baum wuchs weiter.

Obwohl er über zwanzig Jahre nicht mehr im Quartier gewesen war, und obwohl sich seither vieles verändert hatte, fast alles eigentlich, ausser dass die neuen Strassen keine Namen und die Häuser noch immer keine Nummern hatten, war es einfach, sein Elternhaus zu finden. Ein Baum wuchs aus ihm.

Er war soeben vorgefahren, hatte seinen Lieferwagen vor dem Haus geparkt und wollte gerade an der Türe seines Bruders klingeln, als zwei Männer aus einem Auto ausstiegen, das gegenüber auf der anderen Strassenseite angehalten hatte. Einer hatte eine Kamera und begann das Haus mit dem Baum zu fotografieren. Er machte rasch ein paar Schritte zur Seite, um nicht auf dem Bild zu sein, aber er vermutete, dass es ihm nicht gelungen war.

In der nächsten halben Stunde drehte sich alles um den Baum, nicht um das tote Wildschwein, den verschwundenen Vater oder darum, dass er seinen Bruder mehr als zwanzig Jahre nicht gesehen hatte. Er stand hinter der Hausecke und konnte die Stimme seines Bruders hören, wie er den Männern erklärte, dass der Maulbeerbaum im Innern des Hauses Luftwurzeln geschlagen hatte, die zum Teil bis an die Decke des Hauses reichten. Dass die Rinde des Baumes im Hausinnern mit einer Metallfolie überzogen war, wegen der Käfer und dem anderen Ungeziefer, das in Baumrinden wohnt. Kommen Sie herein, ich zeige es ihnen.

Als sein Bruder und die beiden Männer im Haus verschwunden waren, ging er zu seinem Lieferwagen und fuhr los. Luftwurzeln. Was das wohl sein sollte.

Am nächsten Tag fand er ein Bild seines Elternhauses in der Zeitung, und er sah, dass es ihm nicht gelungen war, rasch genug aus dem Bild zu verschwinden. Er las, dass sein Bruder ein gutes Herz hat, ein grosses Herz, in dem ein Baum Platz hat, und dass es ihm reicht, wenn Passanten Früchte von seinem Maulbeerbaum essen und ihm für die Beeren danken, das reicht ihm. Er habe im Innern des Hauses lediglich diejenigen Äste gestutzt, die den elektrischen Kabeln in die Quere gekommen seien. Sonst liess er den Baum wachsen. Sein Bruder hat ein gutes Herz.

Er faltete die Zeitung und legte sie in die Schublade, wo er seine Papiere aufbewahrte. Irgendwann, nicht morgen, auch nicht übermorgen, aber vielleicht in ein paar Wochen würde er noch einmal nach Hause fahren. Und diesmal würde er klingeln, und sein Bruder würde die Türe öffnen und sie würden sich anschauen und sich umarmen. Sie würden zusammen in der Küche stehen und die Fische braten, die er mitgebracht hätte. Sein Bruder würde ihm die Luftwurzeln zeigen und er würde ihm vom jungen Wildschwein erzählen, das an der zweiten Brücke plötzlich die Hecktüre des Lieferwagens aufgestossen hatte und ins Meer gesprungen war. Manchmal war etwas so stark, dass man es nicht zurückhalten konnte. Nicht einmal mit einem Vorschlaghammer.

Nichtfliegermeilen

22. Januar 2017Irgendwann fliegt man nicht mehr. Mein erster Schwiegervater wäre Pilot gewesen. Leider starb er, bevor er es geworden wäre. Sein letzter Flug lag zudem bei seinem frühen Tod schon ein paar Jahre zurück. Mein zweiter Schwiegervater war im Krieg. Er konnte nie selber und darf jetzt gar nicht mehr fliegen. Er hat eine Aorta, durch die ein Hamster mit gefüllten Backen kriechen könnte. Sein letzter Flug führte vor ein paar Jahren nach Istanbul und wieder zurück nachhause.

Ich weiss, was Sie jetzt denken, und ja, der Hamster könnte noch alleine fliegen. Aber Hamster können bei den meisten Airlines nicht fest buchen und es ist schwierig, stand by zu sein, wenn man schlecht stillstehen kann. Vielleicht sollten wir es mit einem Hamsterrad im Check-in-Bereich probieren. Es wäre sein grösster Wunsch, das Touch Namal zu sehen, die Geburtsstätte des Goldenen Hamsters in Petshopistan.

Was mich betrifft, so bereitet mir die Vorstellung, vielleicht bald einmal nicht mehr fliegen zu können, keine schlaflosen Nächte. Sie hat für mich eher etwas Beruhigendes, denn ich gehöre zu den Menschen, denen das Fliegen Mühe bereitet. Ich musste einen kurzen Moment lang der Versuchung wiederstehen, «ich hasse fliegen» zu schreiben. Aber das wäre übertrieben gewesen und ich habe mit dem Ausdruck «hassen» mehr Mühe als mit dem Fliegen.

Hassen wird viel zu oft gebraucht von Leuten, die etwas nicht mögen. Ich hasse Kuchen. Ich hasse Überstunden. Ich hasse lila Schuhe. So, wie viele Leute heutzutage etwas zu lieben meinen, was sie mögen oder gerne haben. Man wird aber nicht jeden Morgen geboren, man wacht auf. Und man stirbt nicht jeden Abend, man schläft ein.

Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Jahre fliegen müssen. Das hat mit meinem Beruf zu tun, der etwas mit der Welt zu tun hat. Wenn ich eines nicht mehr allzu fernen Tages meinen Beruf nicht mehr ausüben werde (ich bin nach fast dreissig Jahren ordentlich geübt darin und irgendwann werde ich ausgeübt haben), werde ich nur noch fliegen, wenn es unumgänglich ist, weil man dahin, wo ich gehen will, weder gehen noch schwimmen kann.

Und ich werde selber bestimmen, wann ich fliegen muss. Wenn es nicht sein muss, werde ich es sein lassen. Wenn man alt wird, stelle ich mir vor, muss man nicht mehr alles machen. Wenn einem die Zeit langsam ausgeht, geht es darum, möglichst viel sein zu lassen.

Es wird in meinem Fall eine kurze und abschliessende Liste von Gründen geben, warum ich noch fliegen werde, und die Gründe werden praktisch alle Namen von Personen tragen, die mit mir verwandt oder eng befreundet sind. Nicht auf der Liste sein werden Orte, die ich unbedingt noch sehen möchte. Was soll ich dort?

Allenfalls könnte es der eine oder andere Ort auf die Liste schaffen, den ich noch einmal sehen möchte. Aber ich werde mir das sehr gut überlegen, weil es bekanntlich völlig unmöglich ist, an einen Ort zurückzukehren. Wenn es einer ab und zu trotzdem versucht hat, hat er danach ein Buch geschrieben (You can’t go back), das als Taschenbuch vergriffen ist und die gebundene Ausgabe ist zu schwer, um sie ins Handgepäck zu nehmen.

Es gibt aber etwas, was dem Zurückgehen sehr nahekommt, und wobei man obendrauf viel Zeit, Geld und Mühe spart. Man bucht einen Flug und denkt bis zum Tag des Abflugs an den Aufenthalt, indem man sich an alles erinnert, weshalb man zurückkehren möchte. Gefühle, Ereignisse, Stimmen, Farben.

Aber anstatt hinzufliegen, um die Erinnerung zu giessen wie eine ins Fotoalbum gepresste, vertrocknete Blume, die kein Wasser mehr zum Blühen bringt. bleibt man zuhause. Im Jargon der Fluggesellschaft wird man so zum no show. Es hat sich einem aber vieles gezeigt, eigentlich alles, was es noch zu sehen gab, darunter Dinge, von denen man vor Ort nur ihr Verschwinden hätte feststellen können. Die einzige Chance, anzukommen, ist nie abzureisen.

Vor ein paar Wochen ist mir in den Sinn gekommen, obwohl der Himmel an diesem Tag nicht heiterhell, sondern bedeckt war, dass die Zeit langsam gekommen sein könnte, mich von den Orten zu verabschieden, die ich sicher nie sehen werde. Es wären kurze Abschiede, denn es gibt nicht viel zu sagen, wenn man sich nicht einmal oberflächlich gekannt hat. Eigentlich gar nichts. Du wirst mir auch weiterhin nicht fehlen? Auf Wiedersehen gilt nicht.

Ich könnte es kurz machen. Zum Beispiel Marrakesch. Es wird bei den Stimmen bleiben, von denen mir Elias Canetti einst erzählt hat. Ich habe das Buch noch, müsste es aber noch einmal lesen, um sie wieder zu hören. Vielleicht ein geeigneter Titel für mein erstes Hörbuch, wenn ich eines Tages nicht mehr lesen kann?

Ich sehe, so geht es nicht. Wenn mir bei jeder Verabschiedung von einer Stadt, in der ich nie war, ein oder zwei Dinge in den Sinn kommen, und das eine führt dann, wie bei mir oft, zum andern, sind wir morgen noch hier. So buchen wir nie einen Flug, um ihn zu verpassen. Dabei lohnt es sich wirklich. Für 80’000 Nichtfliegermeilen kriegt man die Erinnerung an einen Ort freigeschaltet, den man vergessen hat. Oder seinen alten Teddybär zurück.

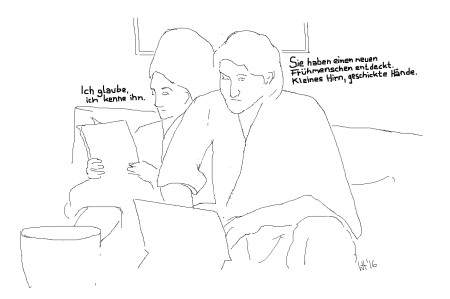

Frühmensch

22. Januar 2017

Kleinwikipedasien – ein Ortstermin

4. September 2016Antalya kennen wir als Touristen. Lange Strände, an denen sich ein niedlicher Hotelblock an den andern reiht. Charterflüge, Vollpension, reihenweise Liegestühle und am Abend ein mitreissendes Unterhaltungsprogramm, bei dem ein russisch sprechender Zauberer die gealterten Ehefrauen, die sich tagein-tagaus (auch an Sonntagen) für solche Urlaube abgerackert haben, in niedliche Mäuse verwandelt. Was wünscht Mann mit Bauch sich Meer.

Patara ist schon ein bisschen weniger bekannt, obwohl es auch in der Provinz Antalya liegt, zweihundert Kilometer östlich von Antalya, im Landkreis Kaş, an der Mündung des antiken Flusses Xanthos, der heute Eşen Çayı heisst, aber wir bleiben bei Xanthos, weil uns das leichter über die Zunge geht.

Ich war nie in Patara. Es existiert ja auch nicht mehr. Sie können mir trotzdem getrost alles glauben, was ich hier schreibe, obwohl ich es nur bis nach Kas geschafft habe, und auch das ist über drei Jahre her. Alles, was nun folgt, und es ist einiges, haben Leute, die es wissen müssen, so in Wikipedia eingetragen, obwohl ich mich immer frage, woher sie das alles wissen – weil es vor ihrem Eintrag ja nicht in der Wikipedia stand. Haben die zuhause noch ein Lexikon?

Patara war lange Zeit der bedeutendste Hafen der Region. Unter dem Namen Pttara war die Stadt wohl eine lykische Gründung, auch wenn eine spätere griechische Tradition sie auf Pataros, einen liederlichen Sohn Apollons zurückführte, dem eine Affäre mit einem lokalen Orakel nachgesagt wird.

Apollon soll versucht haben, die Affäre seines Sohns zu vertuschen, indem er das Orakel zum Kult erklärte, aber wenig später büsste die Stadt bei Unruhen innerhalb von nur drei Wochen auch noch das zweite und das dritte «a» ein und verlor als Pttr so viel von ihrem einst guten Klang, dass keiner mehr hinwollte, auch wenn die Preise tief und die Winde günstig waren.

Mir reicht’s. Ich nehme jetzt gleich das nächste Schiff nach Pttr.

Nach wo?

Der Hafen musste schliesslich geschlossen werden und heute erinnert kaum noch etwas daran, dass die Stadt unter Alexander dem Grossen eine wichtige Rolle bei den Diadochenkämpfen spielte, bei denen sich die Dorfältesten in langen, farbigen Gewändern mit zwei Meter langen Q-Tipps vom Boot zu stossen versuchten.

Drachmen aus Patara (aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus) sind unter Numismatikern besonders beliebt, weil sie keine Vorderseite haben. Auf der einen Rückseite ist das Portrait des Orakels abgebildet, auf der anderen eine Lyra. Die Bevölkerung von Patara war im Übrigen dafür bekannt, dass sie aus allem ein Römisches Theater machte.

Im ersten Jahrhundert nach Christus weilte der Apostel Paulus im Verlauf seiner dritten Missionsreise kurz in Patara und soll sich über die Fliegen in seinem Zimmer dermassen aufgeregt haben, dass er die Stadt bei seiner vierten und fünften Missionsreise links liegen liess. Im 3. Jahrhundert nach Christus wurde dann der Bischof Nikolaus von Myra in Patara geboren, der später Bischof wurde und den wir noch heute jeden 6. Dezember feiern.

Er soll als Junge mit seinem Onkel nach Myra gezogen sein, weil ihm die Hafenstadt Patara zu laut war. Ihm oder seinem Onkel – die Überlieferung ist ungenau. Wenn er ein wenig gewartet hätte, hätte sich der Umzug vielleicht erübrigt. Wie viele andere Häfen verlandete auch der Hafen Pataras langsam aber unaufhaltsam.

Es ist dies ein Phänomen, das gemeinhin damit erklärt wird, dass die kontinuierliche Sandanschwemmung der Flüsse, an deren Mündung die Häfen liegen (in unserem Fall der Fluss Xanthos), die Hafenbecken auffüllt und nach einer Weile ein neuer Hafen gebaut werden muss, während der alte Hafen sozusagen landeinwärts wandert. So gibt es Häfen, die man im Inland drei oder viermal besichtigen kann, bevor man am Meer den heutigen Hafen besucht, sofern es einen gibt.

Euphanes der Weitsichtige (78-127 n. Christus) hat dieses Naturgesetz früh erkannt und soll den Baumeistern seiner Zeit dazu geraten haben, die Häfen gleich zu Beginn im Hinterland anzulegen, um späteren Generationen die Neugründungen zu ersparen. Seine Schriften waren aber fast unleserlich und deshalb wenig bekannt, was dazu führte, dass die Häfen auch weiterhin an den Flussmündungen gebaut wurden – mit den bekannten Konsequenzen.

Endgültig aufgegeben wurde der Hafen von Patara erst im Mittelalter, als es auch an Lykiens Küsten trotz Leuchttürmen finster geworden war und man aus ökologischen Gründen wieder zur Selbstversorgung überging. Der ökologische Sandalenabdruck war durch den römischen Fernhandel einfach zu gross geworden und nördlich der Alpen hatten sie die andauernden Austern satt.

Systematische Ausgrabungen der Stadt Patara wurden erst in den 2000er-Jahren durchgeführt. Neben Überresten grösserer Bauten (ein römischer Triumphbogen, mehrere Bäder, ein Theater, zwei Aquädukte und drei Aldi-Filialen) fand man auch Reste eines antiken Leuchtturms, dessen Leuchtfeuer seltsamerweise ins Landesinnere gerichtet war.

Diesen August ist Patara wieder in die Schlagzeilen gelangt. Bei Ausgrabungen habe man, so berichteten türkische Zeitungen, ein Pferderelief aus dem fünften Jahrhundert vor Christus gefunden. Der für die Grabungen zuständige Archäologe hat das in einer Basilika entdeckte Relief ohne zu zögern als den aufregendsten Fund seit Grabungsbeginn bezeichnet, weil das Pferd eine Decke trägt und keinen Sattel, woraus sich offenbar schliessen lässt, dass es sich um eine persische Darstellung handelt, womit eine Lücke in der Geschichte von Patara endlich geschlossen worden sei.

Hafen aufgefüllt, Lücke geschlossen – wir fassen zusammen: Ein Relief ist eine künstlerische Darstellung, die sich plastisch vom Hintergrund abhebt. Eine Decke (ein Stück Stoff) anstatt ein Sattel bedeutet, dass das Pferd aus Persien stammt, in Farsi gewiehert hat. Woraus sich abreiten lässt, dass die Perser im 5. Jahrhundert vor Christus tatsächlich in Kleinasien waren, auch wenn sich das aufgrund der Kreditkartenbelege nicht verifizieren lässt.

Ein Pferd ist in vierbeiniger Warmblüter, der alle 30 bis 120 Minuten äpfelt, was sich zu 50 Kilogramm pro Tag anhäufen kann. Im Vergleich zum Dung anderer Tiere riechen Pferdeäpfel nur wenig, während Reliefs geruchlos sind, was Pferdeäpfeln nur versteinert gelingt. Die Farbe der Pferdeäpfel hängt wesentlich von der Nahrung der Tiere ab. Die Farbe von Reliefs hängt hingegen davon ab, wie sie bemalt und ob sie lackiert wurden.

Das Relief steht als Kunstform zwischen der Bildhauerkunst und der Malerei. Auch dies so nachzulesen in Wikipedia. Macht aber wenig Sinn, wenn Sie mich fragen (und Sie sollten mich fragen). Vor allem, wenn der Lack und die Farbe einmal ab sind. Aber ich glaube ohnehin nicht alles, was in Wikipedia steht. Auch anderswo nicht. Ich glaube fast nichts, was ich nicht selber ein wenig verändert habe. Herodot ist ein Schwätzer.

Irgendwo in Bülach

4. September 2016

Klein werden

12. August 2016Ich habe einen acht Jahre jüngeren Bruder. Dass er dieses Jahr 50 Jahre alt geworden ist, tut nichts zur Sache und kann eigentlich nicht stimmen. Wie wenn ein Stromzähler viel zu schnell surrt, anstatt langsam zu ticken. Die Geburtsurkunde gefälscht. Die Kerzen im Angebot. Was weiss ich. Jedenfalls höchst unwahrscheinlich wegen der Rückschlüsse auf mich. Ich habe ihn erst noch als Baby über das Balkongeländer unserer Wohnung im dritten Stockwerk gehalten, worauf er heute noch gerne gewisse Probleme zurückführt, wie etwa Höhenangst und Fussschweiss und andere Dinge, die er gar nicht hat. Dafür hatte er als Junge einen grossen Bruder. Oder mindestens mich.

Ich weiss nicht, warum genau ich das damals gemacht habe, das mit dem Balkon. Eine Mutprobe kann es nicht gewesen sein. Dafür war er zu klein. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie grausam von mir war. Eher idiotisch. Und natürlich gefährlich. Auch wenn ich heute sage, wenn wir darauf zu sprechen kommen und jemand findet es ganz schlimm: Beruhigt euch, Leute, es bestand zu keiner Zeit irgendwelche Gefahr für meinen kleinen Bruder.

Und dann merke ich natürlich gleich, dass ich wie der Sprecher einer Airline klinge, der einen gefährlichen Riss in der Cockpithülle so erklären muss, dass nach dem notgelandeten Jet auch das Vertrauen in die Airline nicht abstürzt. Aber natürlich war bei mir alles viel harmloser. Ich war acht Jahre alt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Und warum hat mich meine ältere Schwester nicht gestoppt? Wenigstens von ihr hätte man ja erwarten dürfen, vernünftig zu sein. Nicht? Gut, ich nehme es zurück und entschuldige mich bei ihr. Ich will es ja auch nicht auf sie abwälzen. Obwohl sie mindestens zehn war.

Wahrscheinlich muss ich mich auch bei meinem Bruder nochmal entschuldigen. Vielleicht hört das mit den ständigen Ausreden dann endlich auf. Um Nietzsche nicht bemühen zu müssen, wofür man mich tadeln würde, zu Recht, sage ich lieber, seht her, mein kleiner Bruder hat trotz seinem grossen Bruder überlebt. Und nicht nur das. Er ist selber stolzer Vater von drei Kindern geworden. Und sein ältester Sohn hat weder seinen jüngeren Bruder noch dessen kleine Schwester über das Balkongeländer im 3. Stock gehalten.

Weil es keinen Balkon gibt im Haus, wo sie aufwachsen. Nur deshalb. Das wäre sonst garantiert passiert. Das ist eine Familientradition. Vielleicht sogar ein Höngger-Initiationsrhythmus oder so. Ich muss meine jüngste Tochter fragen, wie das genau heisst. Sie studiert Ethnologie und ist als kleines Mädchen auf einem Body-Surfbrett ausgerutscht, das ihr ältester Bruder verbotenerweise in die Sprudelbadewanne mitnahm. Sie hat sich das Kinn am Badewannenrand aufgeschlagen und Ich musste mit ihr ins Spital zum Nähen.

Mein ältester Sohn, der mit dem Surfbrett, hat mich vor fünf Monaten zum Grossvater gemacht. Seine Frau hatte zwei Kinder aus erster Ehe in die Partnerschaft gebracht, ein Mädchen und einen Jungen, was zur für mich verblüffenden Folge hat, dass die kleine Emily, denn so heisst sie, von Anfang an ältere Geschwister hatte. Die waren schon da, verstehen Sie?

Als ich bei meinem Sohn und seiner Familie zu Besuch weilte, sagte ich zu Emilys Bruder, einem echten Wildfang, als er einen Augenblick lang neben seiner Schwester innehielt: Das ist wunderbar für Emily, dass sie einen grossen Bruder wie Dich hat. Meine älteste Tochter wollte immer einen älteren Bruder, aber sie war das erste Kind und wir haben es nicht mehr hingekriegt.

Ich weiss nicht, ob er verstanden hat, was ich ihm sagen wollte, ob er es überhaupt ganz gehört hat, denn er war bereits wieder weg. Halt sie einfach nicht über das Balkongeländer, rief ich ihm nach. Wobei die Wohnung meines Bruders unter der Dachschräge liegt und gar keinen Balkon hat. Wie bei den Kindern meines Bruders: Gewisse Verfehlungen erspart einem die Architektur.

Später am selben Tag, vielleicht als mein Sohn und seine Frau gerade die Kinder zu Bett brachten (Emily hat einen singenden Mond), dachte ich kurz über das Konzept des grossen Bruders nach, und warum jede und jeder einen haben will. Ich bin mit einer grossen Schwester aufgewachsen und fand das schön. Ohne eigentlich.

Jedenfalls habe ich meinen grossen Bruder nie vermisst. Sie hat mich sogar mindestens einmal beschützt, meine grosse Schwester, als sie etwa elf und ich neun war. Ein uns vorher nicht bekannter Junge war zu uns in den Garten gekommen, und als es offensichtlich wurde, dass wir nicht mit ihm spielen wollten, sagte er, er könne Judo. Er trug auch einen weissen Bademantel mit einem Gurt und mir machte das ziemlichen Eindruck, aber meine Schwester fackelte nicht lange und vertrieb ihn mit der sogenannten Windmühle, wobei sie die Arme in hohem Tempo gestreckt vor sich rotieren liess, aus unserem Revier. Wir haben ihn nie wiedergesehen. Auch in späteren Jahren nicht anlässlich von Olympia-Übertragungen.

War es das? Jemanden zu haben, der einen beschützen konnte? Jemanden, der sich nicht vor Bademänteln fürchtete? Jemanden, der das Body-Surfbrett in die Badewanne mitnahm, obwohl es die Mutter ausdrücklich verboten hatte? Und warum reichte dann eine grosse Schwester nicht, die das ja auch konnte? Was immer es ist, was einen grossen Bruder zu haben dermassen schön macht, dass alle einen wollen: Hatte ich es? Gab ich es meinem kleinen Bruder? War ich ihm ein grosser Bruder? Oder war er stets nur ein kleiner, und ich nie wirklich sein grosser Bruder, nur älter?

Ich habe ihm viel zu verdanken, meinem kleinen Bruder. Das Kind in mir, das auch heute noch bei mir ist und zu dem ich umso mehr Sorge trage, je älter ich werde (ich würde es nie über ein Balkongeländer halten, nicht einmal im ersten Stockwerk), hätte ohne ihn damals einen schweren Stand gehabt, als ich und meine Kameraden in die Adoleszenz gerieten, in den Pickelsturm der Mannwerdung. Dank ihm konnte ich unbeschwert und ohne Furcht vor dem Spott meiner Altersgenossen noch ein paar Jahre länger mit Lego, Match Box und Bauklötzen spielen. Ich tat es ja meinem kleinen Bruder zuliebe.

Einmal, als wir längst erwachsen waren (sogar er), erzählte er mir, wie er jeweils am Dorf- Grümpelturnier, bei dem sein grosser Bruder stets mit den anderen grossen Jungs in einem Team antrat, in kurzen Hosen und mit Turnschuhen auf der Böschung am Spielfeldrand sass und hoffte, es würde sich jemand ermüden oder verletzen und dann würde ich, sein grosser Bruder, ihn ins Team rufen. Das hat mich zu Tränen gerührt.

Es rührt mich noch jetzt. Weil ich es überhaupt nicht mitgekriegt hatte. Weder die Turnschuhe, noch die kurzen Hosen oder seine Bereitschaft, und schon gar nicht die Hoffnung, die er auf mich, seinen bewunderten grossen Bruder, gesetzt hatte, Jahr für Jahr, ich würde ihn in unser Team aufnehmen. Ich aber wetteiferte dem Turniersieg nach und war bemüht, in meinem Team möglichst gut zu sein.

Jahrzehnte später träumte ich ein paar Mal von diesem Turnier. Ich war entweder schon auf dem Platz und das Spiel lief an mir vorbei, weil ich nicht die richtigen Fussballschuhe trug, oder ich war noch zuhause, in der Wohnung meiner Eltern, wo ich mit meinem kleinen Bruder und meiner grossen Schwester nur ein paar hundert Meter vom Fussballplatz entfernt aufwuchs, und konnte meine Stollenschuhe nicht finden, obwohl das Spiel gleich beginnen würde oder vielleicht schon begonnen hatte. Immer derselbe Traum.

Ein Psychiater erklärte mir, es sei bei diesen Träumen um mein mangelndes Selbstvertrauen gegangen, darum, dass ich meinte, für das, was ich zu tun müssen glaubte (Tore schiessen?), nicht richtig ausgerüstet zu sein. Im übertragenen Sinn natürlich. Alles ist im übertragenen Sinn.

Vielleicht war ich auch nicht richtig ausgerüstet, um meinem kleinen Bruder ein richtiger grosser Bruder zu sein. Im übertragenen Sinn. Vielleicht war der Psychiater aber auch ein Schwachkopf und mein Bruder hat gar keine Erinnerung mehr daran, dass ich ihn über das Balkongeländer gehalten habe (im dritten Stockwerk).

Vor ein paar Wochen habe ich meinen Bruder und seine Kinder besucht. Mein Patensohn Moritz führte mich nach dem Essen in die Garage und zeigte mir den alten Puch-Velux, mit dem ich als 14-jähriger durch Höngg gefahren war. Ich hatte ihn damals meinem kleinen Bruder vererbt, und dieser hat ihn offenbar letzten Sommer in unzähligen Stunden wieder zum Fahren gebracht. Er habe ihn komplett auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Und oh Wunder, er fährt tatsächlich!

Mein Bruder (der begnadete Mechaniker, der die Hände unseres Vaters geerbt hat) seine Freundin, deren Tochter und seine drei Kinder schauten mir zu, wie ich mich nach 35 Jahren wieder auf mein altes Töffli setzte und um die Ecke der Singlistrasse verschwand, Easy Rider Melodien im Kopf.

Als ich einmal um den Block gefahren war und wieder in die Strasse einbog, schien mir von weitem, dass nur noch mein Bruder vor dem Haus stand, ein sechsjähriger Knirps mit Käsefüssen. Sobald das Motorrad zum Stillstand kam, würde ich ihn umarmen und nie mehr loslassen.

(12.08.2016)

Irgendwo in Höngg…

12. August 2016