(Ben Dettis letzter Fall)

1. Kapitel: Die Suche beginnt

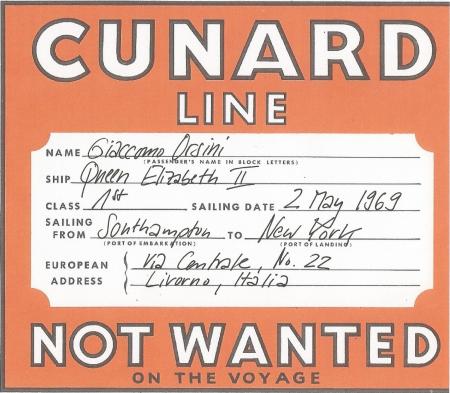

Er hiess Giaccomo Orsini, aber alle nannten ihn Nick. Erst Jahrzehnte später fand ich per Zufall heraus, dass sein richtiger Name Nicola Spadolino war. Hatten es die andern die ganze Zeit gewusst, oder war es in einem Milieu, in dem Spitznamen die Regel und Dumpfbacken die Ausnahme waren, ein purer Zufall, dass sie ihn beim richtigen Namen nannten? Und wieso haute er mir jedes Mal eine runter, wenn ich ihn in Gesellschaft Zio Matteo nannte?

Erzürnte es ihn, dass ich ihn in meiner jugendlichen Unschuld bei seinem Taufnamen nannte, auf den ich irgendwo in den alten Papieren auf seinem Estrich gestossen war, als ich die alten Ausgaben des Playboy suchte? Oder müsste ich eher sagen, bei dem Namen, den seine Eltern damals in der kleinen Kirche in Reggio di Calabrese dem Priester und den Taufpaten aufbanden wie einen ranzigen Bären?

Wer versuchte damals mit allen Mitteln etwas zu verheimlichen und verstecken, und vor wem? Und auch wenn seine Eltern bei allem, was ich über sie weiss (eigentlich nichts) einfache, ungebildete Menschen waren, die jeden Sonntag an der Kirche vorbeigingen: mussten nicht sogar sie sich bewusst gewesen sein, dass wer andern in die Grube kackt, … na Sie wissen schon.

Wenn ich durch meine Notizen gehe, fällt mir jedes Mal auf, und zwar so, wie der Esel dem Maulpferd auffällt: zu viele Sprichworte und Redensarten, zu viele Phrasen und Formeln, die am Ende überhaupt nichts aussagen, womit irgendjemand irgendetwas anfangen könnte, ausser der Lateinlehrer von Giulio vielleicht, mit dem ich als Knirps Fussball spielte, bis er sich einen offenen Beinbruch einfing und aufhören musste. Als er nach einer langen Zeit der Rehabilitation endlich wieder gehen konnte, fand er eine neue Stelle als Deutschlehrer in einem Gymnasium im Piemont.

Wie dem auch sei. Wenn ich diese Zeilen noch einmal lese, was ich gerade getan habe, denn ich lese meine Zeilen immer wieder, um sicherzustellen, das mir nichts entgangen ist, dann wird mir sofort klar (und das auch nicht zum ersten Mal): Zu viele leere Floskeln und zu viele Zufälle für meinen Geschmack.

In den Sechzigerjahren, denn damals fand das, wovon ich hier schreibe, alles statt (ausser da, wo ich in die Gegenwart springe, die aus damaliger Sicht die Zukunft gewesen wäre, wenn Onkel Matteo ihr nicht erlaubt hätte, sich seinetwegen zum Teufel zu scheren) machte ich mir noch keine solchen Gedanken. Ich hatte meinen ausgeprägten Sinn für das Unauffällige und meinen heute von der halben Unterwelt gefürchteten Instinkt noch nicht entwickelt. Ich war ein Junge wie der von nebenan, obwohl der keine toten Käfer sammelte und meines Wissens auch nicht tagelang in einem alten Lexikon las, bei dem der Einband und die Buchstaben L bis V fehlten.

Gauben Sie mir, heute rieche ich, wenn etwas stinkt, und ich rede nicht von meinen Füssen. Es gibt so vieles, was ich ihn heute gerne fragen würde, Zio Matteo, aber er weilt nicht mehr unter uns. Ich habe keine verfluchte Ahnung, wo sich der alte Scheisskerl aufhält. Vielleicht ist er tot. Es würde bei seinem Lebenswandel nicht erstaunen. Keiner seiner damaligen Kumpane ist alt geworden. Die meisten sind eines unnatürlichen Todes gestorben und nicht wenige wurden umgebracht. Was ist das überhaupt, ein natürlicher Tod, wenn ich es mir überlege? Ich überlege es mir besser nicht, denn auf diese Art komme ich jeweils vom Hundertsten ins Tausendste und der Weg zurück ist lang.

Wenn Zio Matteo trotz der schlechten Prognosen noch am Leben ist, könnte er ebenso gut in einem Altersheim dahinsiechen, mit halboffenem Mund auf seinen Teller sabbernd, wie als Gärtner einer Schönheitsfarm in Kalifornien eine unauffällige Existenz fristen, obwohl ich bezweifle, dass die einen 96-jährigen beschäftigen würden, der den reichen Frauen nachstellt und eine Harke nicht von einem Laubgebläse unterscheiden kann. Wenn ich ihn mir vorstelle, wie er die App zu bedienen versucht, um den Roboter loszuschicken, der den zum Strand hin leicht abfallenden Rasen mäht, muss ich lachen, aber nur kurz, dann mach ich die paar Schritte und nehme ein Bad in der Brandung, bevor er mir eine runterhaut.

Ich sage Kalifornien, falls Ihnen das aufgefallen ist, denn Sie müssen aufmerksam lesen, um mir folgen zu können, weil er Südamerika liebte. Er sprach stets davon, «zu den Mexen» aufzubrechen, wenn er eines Tages von der ganzen Scheisse genug haben würde. Ihn aufzuspüren, kommt also der berühmten Suche nach der Nudel im Heuhaufen gleich. Und trotzdem werde ich genau das tun.

Aber ich werde es geschickt anstellen, denn ich bin kein Idiot, wie er es stets allen sagte («Der Junge ist ein Vollidiot»). Anstatt jeden Tag Pasta zu kochen, wie er sie liebte (ohne Teigwaren und nur mit ein wenig Ziegenkäse, der sich nicht mehr reiben lässt, weil er schon leicht hinüber ist), und dann wie eine verlassene Mutter darauf zu warten, ob er nach mehr als vierzig Jahren wieder einmal zum Essen nachhause kommt, als ob nichts gewesen wäre, werde ich mich aufmachen und ihn im Heuhaufen suchen gehen. Wenn der Onkel nicht zur Pasta kommt, geht die Pasta zum Onkel. Das wussten schon die Japaner, obwohl sie Milchprodukte schlecht verdauen können. Wenn etwas nicht kommen will, muss man selber hingehen. So einfach ist das, auch wenn es nicht einfach werden wird, denn ich habe eine Heuallergie und keine Ahnung, wie er heute aussehen könnte. Ich war erst 12 Jahre alt, als er verschwand, vergessen wir das nicht, und einer seiner unumstösslichen Grundsätze hatte immer gelautet: «Einem erwachsenen Mann schaut man nicht ins Gesicht. Vor allem nicht vor und nach dem Essen.»

Ich habe das damals nicht verstanden und konnte es mir schlecht merken, aber seine linke Hand erinnerte mich jedes Mal daran, wenn ich in meiner treuherzigen Bewunderung zu ihm hochblickte. Es macht auch heute, wenn ich es mir überlege, nicht wirklich Sinn. Nach den Mahlzeiten konnte ich mir ja erklären. Wegen den Speiseresten rund um den Mund. Aber warum vor den Mahlzeiten? Und warum galt die Regel nur für mich?

Wenn ich mich nun aufmache, ihn zu suchen, denn genau das werde ich tun, habe ich wenig Anhaltspunkte. Eigentlich fast gar keine. Ich werde meinem Instinkt folgen müssen, der in nunmehr drei erfolglosen Jahrzenten als Privatdetektiv zu einer gnadenlosen Bestie gereift ist, die sich wie ein unerbittlicher Spürhund auf eine Fährte heftet, auch wenn diese am Ende ins Nichts führt, wo es schwierig sein kann, noch ein Hotelzimmer mit W-Lan zu kriegen.

Dieser neue Fall, denn ein Fall ist es nun, wo ich beschlossen habe, Zio Matteo zu suchen, auch wenn mich niemand dafür bezahlen wird, kündigt sich in vielfacher Weise als mein schwerster an, denn es geht um meine Familie, oder um das, was ich bis heute dafür halte. Ein Onkel ist ein Onkel, bis es sich herausstellt, dass er gar kein Onkel ist. Aber das würde mich bei Zio Matteo erstaunen, denn er hat eindeutig die Nase der Dettis. Ich bin also ganz direkt betroffen, und das kann heikel sein, weil man, wenn man nicht aufpasst, emotional reagiert, und wenn man als Fahnder seinen Emotionen folgt anstatt den Fakten, kann einen das in die Irre führen. Ich werde meine Emotionen also aus dem Ganzen raushalten, so gut es eben geht, und werde mich an die Fakten halten, an die Indizien, und dabei meinem Instinkt folgen, wobei dieser nicht mehr warten wollte und bereits abgereist ist.

Als ich mich letztes Wochenende zum x-ten Mal durch meine Notizen wühlte, auf der Suche nach dem Detail, das ich bisher übersehen hatte (denn ich weiss, dass ich etwas übersehen habe), dem einen wichtigen Detail, das mir die Türe öffnen würde in den Raum, von dem aus ein Indiz zum anderen und das letzte in ein rauchgeschwängertes Hinterzimmer zu Zio Matteo führen würde, wo er gerade seine letzten drei Freunde abzockte, hörte ich eine andere Türe ins Schloss fallen, obwohl ich nur in einem Mietblock lebe, und ich wusste sofort, das war meine Wohnungstüre, und mein Instinkt war auf dem Weg zum Flughafen.

Wenn Sie sich jetzt Sorgen machen, wie ich den Fall ohne meinen berühmten Instinkt je lösen werde, kann ich Sie beruhigen. Ich weiss meinem Instinkt zu folgen. Wir sind ein gut eingespieltes Team, wenn man das so sagen kann, und wir ergänzen uns wunderbar. Er legt sofort los, wenn er auf eine Spur stösst, ohne zu zögern, wie ein Hund, der eine Fährte aufnimmt und unvermittelt losrennt, weil er nicht anders kann, er verliert keine Zeit, weil Zeit kostbar ist, während ich der Bedächtigere von uns beiden bin, weil ich weiss, dass vergeudete Zeit sich nicht mehr aufholen lässt und dass man manchmal zuerst warten muss, um schneller ans Ziel zu kommen. Man muss das richtige Schuhwerk wählen, bevor man in den Wagen steigt, und es schadet nichts, den Wagen vollzutanken und zu wissen, wohin die Reise geht, und wieviel das Dauerparken am Flughafen kostet, bevor man ein Ticket kauft.

Ich recherchiere also, ich wäge ab, ich überlege, ich mache mir Notizen und lese sie immer wieder durch. Ich mache Hypothesen und verwerfe sie wieder, ich koche mir etwas Kleines. Ich bin kein Feinschmecker wie Montalban, ich schiebe vielleicht eine Pizza in den Ofen. Später gehe ich dann doch auswärts essen, weil ich vergass, den Ofen einzuschalten, und wenn ich zu einem Schluss gekommen bin, spätabends, wenn die Fakten im milden Abendlicht ihre bedrohliche Absolutheit verlieren, dann reise ich meinem Instinkt nach und wir vergleichen bald darauf in einem Hotelzimmer meine Notizen mit seinem Gefühl, seine Spesen mit meiner Kreditkarte und meinen Geist mit seinen Träumen, denn er träumt viel und ich weiss seine Träume zu deuten, oder besser gesagt, weil Traumdeutung ein grosses Wort ist: ich weiss aus dem wirren Durcheinander seiner Phantasien, die ihm ein Unterbewusstsein vorgaukelt, das er tagsüber mit mir teilt, diejenigen Anzeichen herauszufiltern, die uns weiterbringen könnten.

Während er ihm also bereits hinterherjagt, meinem Onkel Matteo oder seinem Phantom, sitze ich in aller Ruhe hier, an meinem Küchentisch in einer Zweizimmerwohnung mit Balkon in Zürich-Oerlikon, und mache mich mit der mir eigenen Systematik daran, mir zurechtzulegen, was ich weiss. Ich gehe immer so vor, systematisch, und es hat sich bewährt. Nur einmal habe ich versucht, mir zurechtzulegen, was ich nicht weiss. Das hat dann wirklich lange gedauert und mir ging nach vier Tagen das Notizpapier aus, obwohl ich davon immer einen anständigen Vorrat zuhause habe, denn man weiss nie, was man weiss, wie Kurt Wallander immer sagte, bevor man realisiert, was man übersehen hat. Vielleicht sagte er auch etwas Anderes, denn seine Bücher sind aus dem Schwedischen übersetzt, und mein Englisch ist nicht sehr gut, aber ich kaufte das Buch am Flughafen in Reykjavik und Zio Matteo hasste den Norden sowieso – ganz sicher kein Ort, wo man ihn suchen musste.

Was habe ich also, um die Suche nach ihm zu starten? Der Name hilft, wie ich anfangs erklärte (Sie können das gerne nachlesen), kaum weiter. Es gibt unzählige Nicks, ganz abgesehen von den Niks und den Nics (obwohl ich nie einen Nic traf) und nicht zu reden von den Nicolas, den Nickolausen und den Niklasen und ganz zu schweigen von Namen wie Peter oder Rolf, die mit dem Fall herzlich wenig zu tun haben, obwohl auch sie früher einmal geläufig waren und in ihrer Zeit überdurchschnittlich oft auf Garderobenschränken auftauchten. Meine Generation trug weisse Unterhemden, an denen die Mutter ein Namensschildchen aus Stoff angebracht hatte. Ich könnte weinen, wenn ich an ihre Hände denke.

Namen konnten einen rasch in die Irre führen. Man durfte ihnen nicht auf den Leim gehen. Nick selber sagte einmal: «Namen und Amen», und als ich ihn fragte, denn ich fand es gut: «Von wem stammt das, Zio Matteo, und was bedeutet es?» (wobei ich darauf bedacht war, ihm nicht ins Gesicht zu schauen, denn wir waren gerade dabei, vom Tisch aufzustehen), antwortete er, während er seine Serviette faltete und neben seinen Teller legte: «Namen gehören auf Grabsteine», du kleiner Idiot. Ach so, sagte ich, obwohl ich noch immer und nun noch viel weniger verstand, was er meinte, aber ich wollte seine Geduld nicht strapazieren und er haute mir eine runter.

Was also habe ich, um die Suche zu beginnen und meinem Instinkt nicht einen fast uneinholbaren Vorsprung zu geben? Sein Aussehen sagen Sie? Ich bitte Sie. Sein Aussehen konnte sich in den 40 Jahren, in denen er mich nicht gesehen hatte (wobei ich Zweifel daran habe, dass er mich überhaupt je wirklich wahrgenommen hat) total verändert haben. Dazu kommt, dass er schon damals keine besonderen Kennzeichen hatte. So stand es jedenfalls auf der knapp gehaltenen Fahndungsmeldung, als er kurz nach der Ermordung von JFK von der Bildfläche verschwand.

Wie sie das fast zweieinhalb Zentimeter grosse, krebsrote Muttermal auf seiner linken Backe übersehen konnten, ist mir noch heute ein Rätsel. Der einzige Schluss, den man daraus vielleicht ziehen kann, nachdem einem die verflossene Zeit die Naivität aus den Gehirnwindungen gespült hat, wie ein Entkalker den Kalk aus einer Espressomaschine, ist, dass er die Polizei damals in der Tasche hatte. Die wollten ganz offensichtlich nicht, dass man ihn fand. Sie zogen es vor, ihn für immer zu suchen, und dafür zweimal bezahlt zu werden, von ihm und von den Behörden, und dabei stellten sie sich offenbar sehr geschickt an, denn sie fanden ihn nie.

Gefällt mir Wird geladen …